| 公司名稱 | 太一電子檢測有限公司 |

| 英文名稱 | TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. |

| 負責人 | 徐浩城 |

| 地址 | 新北市深坑區北深路3段270巷12號3樓 |

| 決標日期 : 095/06/15 採購案號 : 95M13020291 採購單位 : 國家安全局 案 名 : 示波器故障維修採購案 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 140,102元 整 |

| 決標日期 : 096/05/18 採購案號 : j96009 採購單位 : 行政院衛生署疾病管制局 案 名 : 研檢中心實驗室共通性儀器(微量吸管、離心機)外部校正作業乙案 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 130,000元 整 |

| 決標日期 : 098/05/13 採購案號 : 63980423 採購單位 : 法務部法醫研究所 案 名 : 基因鑑定儀器校正案 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 182,105元 整 |

| 決標日期 : 100/03/25 採購案號 : 51I-110306 採購單位 : 漢翔航空工業股份有限公司 案 名 : 示波器校正等 5 項 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 2,463,888元 整 |

| 決標日期 : 101/11/05 採購案號 : CB101067 採購單位 : 行政院衛生署疾病管制局 案 名 : 廠房儀器設備校正確效 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 182,400元 整 |

| 決標日期 : 102/03/27 採購案號 : 625-130316 採購單位 : 漢翔航空工業股份有限公司 案 名 : 平台與投影機校正等 8項 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : |

| 決標日期 : 102/05/06 採購案號 : CH102021 採購單位 : 行政院衛生署疾病管制局 案 名 : 研究檢驗中心儀器設備(-80℃超低溫冷凍櫃、離心機及微量吸管)校正 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 783,750元 整 |

| 決標日期 : 102/07/31 採購案號 : 51I-130506 採購單位 : 漢翔航空工業股份有限公司 案 名 : 電位計等179項校正等 1 項 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 2,378,355元 整 |

| 決標日期 : 102/11/28 採購案號 : 508-131102 採購單位 : 漢翔航空工業股份有限公司 案 名 : 電源供應器等161項校正...等1項 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : |

| 決標日期 : 103/04/16 採購案號 : CW103003 採購單位 : 衛生福利部疾病管制署 案 名 : 103年小型壓力容器-高溫高壓滅菌鍋年度維護 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 182,000元 整 |

| 決標日期 : 104/04/30 採購案號 : NL1040544 採購單位 : 行政院原子能委員會核能研究所 案 名 : 藥產中心儀器校正 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 406,500元 整 |

| 決標日期 : 106/02/14 採購案號 : NL1060164 採購單位 : 行政院原子能委員會核能研究所 案 名 : 106年度認證實驗室儀器器皿校正 得標廠商 : 太一電子檢測有限公司 預算金額 : 新台幣 219,137元 整 |

---

【鏡相人間】師父的巨嬰國 那些我們被洗腦的日子

我們和68歲的陳元甲(化名)約在飯店會議廳採訪,他提著二大袋關於華興靈修中心(以下簡稱華興)的資料,低著頭走進來,他原本應該是人生勝利組的。

差事多不得閒 漸失思考力

陳元甲在台中出生,就讀貿易科系,出社會後引進電子監控設備,在80年代搭上台灣經濟榮景,白手起家開公司,結婚、育有2個孩子,年收千萬元,時常捐錢做慈善,「我覺得人生除了工作賺錢,應該要有其他目的,我想找尋生命的真諦。」中年以後,他參加過慈濟、密宗等許多宗教或身心靈團體,卻又陸續離開,「我很熱心服務,短時間內就進入到團體核心,漸漸看到很多人性的表裡不一。」

1993年,他40歲時偶然聽到徐浩城講道,「他說師父永遠不老,講地球會爆炸,只要跟師父修法就能被帶到靈性世界。我喜歡理工,聽到這些覺得很離譜;但他宣揚人要自我約束,很符合我的理念。」他是小型企業的老闆,卻是一身低調樸素,語氣謙和。

他沒想到這小小念頭,讓他幾乎萬劫不復。師父沒錢沒車,他找人湊錢捐一台賓士給師父;也推薦許多人進來華興,「我覺得這很正向,他們沒錢,我就先墊,將來再還,光我自己捐蓋道場的錢,就花800萬元,連幫別人付的,超過1,000萬元。」

他平靜地說,在華興就像在當兵,對師父來說,不能讓兵閒下來,否則會出亂子。師父不斷找事讓你做、去應付,腦袋永遠處於壓力下,漸漸失去理智和思考的能力,「他把生活規範壓得很緊,完全控制我們,他要求大家自己煮飯,甚至自己種田、養雞豬,我們出去吃飯都心驚膽跳的。他會說,我們什麼顏色衣服不能穿,會有邪氣,桌子不能有直角,窗簾不能用什麼顏色,大家就把家具、衣服都換掉,每天活在很神經質的狀態,你現在聽來會很不可思議、很好笑。」

陳元甲淡淡地回憶,他出社會以來,全心投入工作,等到經濟無虞,又全心投入宗教,因長年疏忽家庭,太太要求離婚,「孩子跟她,我付贍養費。當時徐浩城說要『破情』,我就覺得感情牽絆不能阻礙我修行,結果完全走偏了。」

但師父總有無懈可擊的話術,「你今天出門沒事,是師父賜你福報;你出去發生意外,是你心不虔誠、業障爆發。好的都歸師父,壞的都歸自己。」陳元甲嘆口氣道:「當然自我約束不是壞事,不穿花俏衣服、不吃餐廳都OK,但他害C姓女信徒跳樓自殺這些壞事,訊息都沒有流出來,不然我早就跑了。」

阻性侵案曝光 自衛隊恫嚇

他說的是1998年從台北道場傳出的消息:那年,徐浩城在台北道場三度性侵C姓女信徒,導致懷孕,C姓女信徒留下遺書後,跳樓自殺,一屍二命。她在遺書上寫道:「不答應他(徐浩城),一來我會失去工作機會;二來不但我個人無法在華興靈修,連帶也影響到全家人靈修的機會,因為我太了解師父強勢的作風,我不答應,他絕對不會善罷甘休。」

當時台中、高雄道場,有許多執行長私下耳聞後,紛紛離開華興。徐浩城為了遏阻性侵案相關消息擴散,以有信徒在外散播華興謠言、說師父壞話為由,動員信徒組成「自衛隊」,前往傳播消息的信徒家中,恫嚇毆打,逼簽切結書。不知情的陳元甲,也在無意間成了自衛隊的一員。

陳元甲回憶,2000年6月3日傍晚,徐浩城發動百名自衛隊,分成三批人到信徒王丙藩(化名)的書店、駱慧芳(化名)家的醫院,和另名信徒所開的烘焙店裡,穿戴喪服,高舉「還我公道」「天理何在」「欺人太甚」「天人共憤」等旗子、布條,嚇跑客人,驚擾左鄰右舍,隔天鬧上新聞版面。

「徐浩城當時說,有信徒勾結外人來侵占道場,要趕快回來保護道場,然後分組去那邊討回公道。」陳元甲說:「當時的旗子、布條、衣服,都是事先準備好的,我們就是去吆喝、抗議。我當時有股使命感,覺得社會風氣在墮落,如果能端正社會風氣,我願用生命保護這個團體,加上群眾力量,就讓人失去理智了。」

「乖乖聽話」彷彿是我們這個社會的通病。律師沈靖家說:「華人教育崇拜權威,總會有人告訴你,這個能做、那個不能做。」於是,在家要聽父母的話;在學校要聽老師的話;出社會要聽長官的話。等到成家立業、財富名利皆足,卻不知道該聽誰的話。這時,有個師父給你明確的指令和答案,你就會乖乖聽話了。供養師父的信徒們,一點一滴喪失自主能力,最後竟成了師父的巨嬰。

陳元甲萬萬沒想到,他會從樂善好施的老闆,變成暴力事件的被告,他說:「徐浩城說,打官司要用錢去解決,跟我拿了7、800萬元。他有了這名目,就到處要錢,跟A說打官司要500萬元,跟B也要500萬元,同一件事跟10個人要錢,而且不能講出去,否則違反天意,就沒有功果了。」

他起初聽說,徐浩城拿錢是要跟受害信徒和解,後來又聽說他要賄賂司法單位,此事恐怕並非空穴來風,「我出庭那麼多次,一開始法官罵你罵很凶,好像很正義,但後來可能錢路通了,忽然間態度完全變了。」2003年,他因妨害自由被判刑3個月,他懊悔地說:「徐浩城做很多壞事,我們無法講,或出來作證,因為大家都是共犯,是執行者。他不會留下證據,還會反告我們。」

教戰守則募款 資訊全封鎖

64歲的王丙藩(化名)是在1994年,經人推薦進華興打坐養生的。當時他在高雄開設一間書店,「我是大專畢業,學識、知識都有一點,但無形力量這塊真的不懂,加上工作忙,能靜下來打坐也不錯啊,可以放鬆放空,有人會冥想,有人就睡著了,個人體悟不同,裡面的人都很和善。」他一天抽半包菸,打坐3個月後戒掉了;師父要求看《道德經》,他覺得可以感受先人智慧很好;至於師父說世界末日,「我聽了也是笑笑,覺得算了,反正沒有正確答案。」

62歲的駱慧芳(化名)來自高雄的醫藥世家,也在同一年加入華興,她說:「進來要填申請表,了解我們的背景財力。他募款很驚人,每個家庭都是3、500萬元起跳,道場沒蓋好前,他財務很透明,有支出明細,知道錢花到哪裡去,讓我們很安心。」但募款手法是用類似詐騙的「沙庫拉」(Sakura,暗樁)方式,「你的執行長會說:『誰誰誰捐多少,但師父對你很好…』讓你有壓力捐更多。事實上,那個人有沒有捐,你根本不知道。我們家就捐了三百多萬元。」

曾破獲許多詐騙集團的退休刑警高仁和說:「他們共同的特點,就是亂槍打鳥,以固定模式行騙,只要有1、2個人相信,就中了圈套。」律師沈靖家補充:「他們起初雖然是亂撒網,但會慢慢摸索出一套教戰守則,更有效率去完成詐騙。」

由於募款金額龐大,有信徒建議成立財團法人,但該信徒不久就被開除,並封鎖消息。王丙藩說:「華興組織很嚴密,像共產黨,由上而下發布消息,你不能跟旁人聯絡。這很矛盾,如果是這麼好的東西,為什麼不能與人分享?我雖有疑問,但又覺得我只是去找自己需要的東西而已。」

沒膽量討回錢 擔憂被報復

1997,占地二百多坪、5層樓的高雄道場落成,沒想到「大家的道場」忽然變成「師父的道場」。王丙藩無奈地說:「法律上確實是用他的名字買地,當時大家不以為意。」駱慧芳也說:「當初感覺是在買一個可以打坐一輩子的位子,但募款完就再也沒有支出明細。道場蓋好後,靈修時間才能刷卡進去。如果你被開除,就永遠無法進去靈修。」信徒們宛如挨了一記悶棍,卻不敢出聲。

讓他們更吃驚的事在後頭。駱慧芳因緣際會在澳洲認識徐浩城的黃姓前妻,得知C姓女信徒被徐浩城性侵後自殺一事,黃姓前妻因此和他離婚。她回憶仍心有餘悸:「這是完全封鎖的消息,我知道時也嚇到,想說我的三百多萬元拿得回來嗎? 我聽說台北道場有信徒不修了,或跟他討錢,就被打。人家問我怎麼還不離開?我根本不敢啊,也不敢跟我先生和孩子講,只好繼續在裡面當執行長,我覺得在裡面比出來安全。」

紙終究包不住火,1999年華興走掉一批人,讓內部徹底失控。該年底某天,1名胡姓信徒說有人在外散播華興的謠言,找王丙藩等十多位執行長去陳姓信徒家裡了解狀況,王丙藩說:「一開門,十幾個執行長衝進去,把他按在沙發上、控制他,我也嚇到了,這都是我們認識的人啊!他們說他汙辱師父,好像犯了滔天大罪,然後有人開始打他,逼他簽切結書,不准出去講華興的事,真的很不可思議!」

類似事件陸續發生好幾次,王丙藩說:「我心裡很矛盾,一個修行團體怎麼會打人?」有次,他忍不住跳出來,叫大家住手。隔沒幾天,徐浩城就在道場召集幹部,開除不願配合的人,「我都花200萬元了,真的要離開嗎?他們還恐嚇叫我簽切結書,不可以跟其他人聯絡。」

當時同樣在華興擔任執行長的駱慧芳,也經歷過一模一樣的事。她家世良好,從來沒見過毆打場面:「我當時沒動手,假裝在旁邊講電話,其實我真的很害怕。有次我通風報信,要被騷擾的信徒不要開門,但華興的人會去查,這個人怎麼知道?誰跟誰比較好?把告密者找出來算帳。而且,他們去(打人)之前都會先打電話報警,說有私人金錢糾紛,等你報案時,警察已經知道,而且都不成案。」更讓她覺得不可思議的是,「有一次,陳元甲來我們家,逼我簽切結書,不簽就跳到我家車子上。他平常溫文儒雅、很友善,怎麼突然變這樣?」

信徒送千萬元 阻里長作證

2000年初,駱慧芳和王丙藩等人被趕出華興,但夢魘還沒結束,6月就發生自衛隊包圍信徒店家的事件。王丙藩說:「當時警察被打過招呼,完全沒動作,我就請里長發動巡守隊來幫忙,這些信徒平常都是很單純的人,全都嚇跑了。隔天我就去地檢署提告。」

當年四十多歲的里長莊訓貴,是整起事件的見證者:「那一次,我打給派出所,他們不敢來,來了也只是站旁邊看。我覺得事態嚴重,找巡守隊來,又帶二十幾個少年仔。如果他們打人,我們就出手反制,我們把他們三十幾個人包圍到半夜,結果他們都被帶回警局做筆錄。」

莊訓貴陪受害信徒一路打官司、開記者會,「師父」曾託人暗示要給他500萬元,叫他別插手華興的事,他斷然拒絕。他回憶:「之後有天,我的工廠開門,有個人進來一直罵:『我師父被叫去開庭,你不要讓他難過啦!』就把2個包包放桌上,一個包包比較輕,他不敢打開,我猜是手槍;另一個包包打開,一捆一捆的(錢),我問這多少?他只說:『double 』,那就是1,000萬元啦。那些信徒被糟蹋就不只1,000萬元,我開那麼多次記者會,就是要他付出代價。」

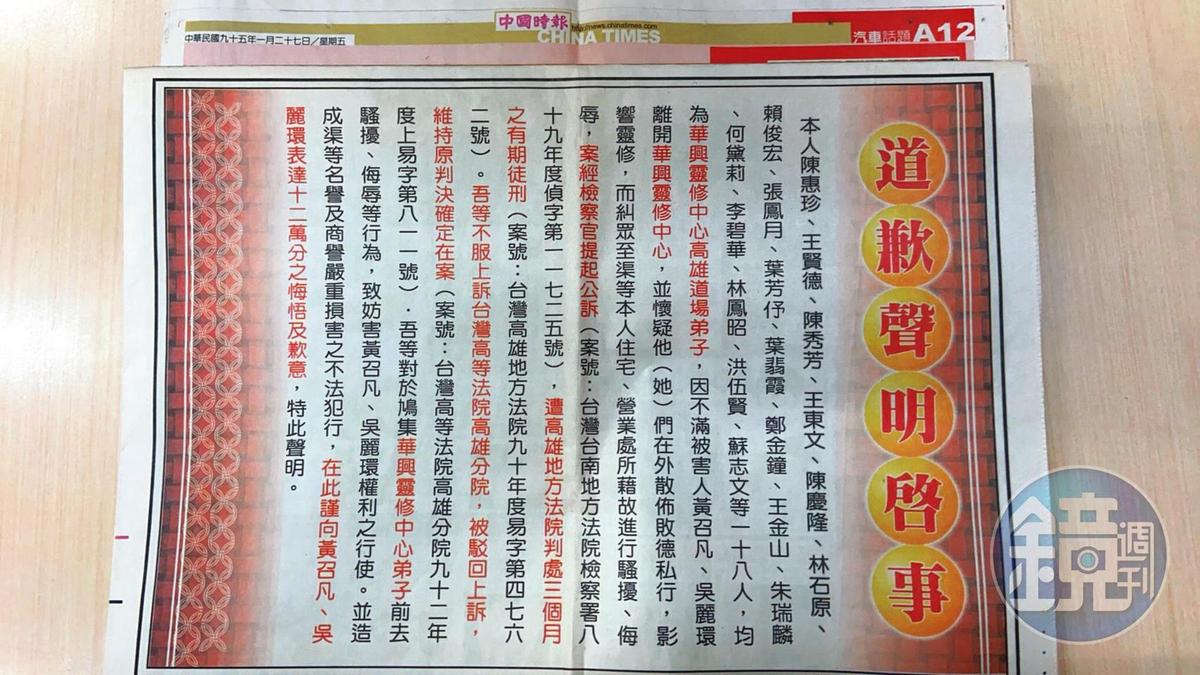

受害信徒一度請時任立委的陳其邁開記者會聲討,試圖引發社會關注,但總是不了了之。直到2003年,陳元甲在內的10位執行長,因妨害自由,被判刑3到4個月;民事法庭判決華興登報道歉,王丙藩有點得意地說:「當年我們一鬧,讓他收斂一陣子,把華興靈修中心的牌子都拆掉,但沒想到後來又開始了。」

幕後主使徐浩城始終逍遙法外,也導致日後有仙女班等更多的受害者;身為師父代罪羔羊的陳元甲,在2014年碰到另一位講道的師父,讓他得到真正的身心放鬆,他同時在二邊修行,卻被華興信徒舉報「背叛師門」,而被開除。「我原本不知道徐浩城做過哪些壞事,我被開除後,離開華興的人陸續來找我,消息打通,才知道他做那麼多壞事。我非常震撼,當初怎麼會相信這種騙子,居然愚癡到這種地步,我在這團體花了2千萬元,還做了很多壞事。」

當親信求福報 經歷荒謬事

訪談尾聲,陳元甲劃破一貫平靜的心情,哽咽說:「現在有人想討回公道,有人想討回錢,但我只想彌補。我本來想幫助這社會,結果變成傷害,我犯了太多罪,虧欠這個社會,我想要贖罪。」

有信徒跳出來贖罪,有信徒靜待在華興裡,等待有天能徹底揭發徐浩城,像是51歲的程乙哲(化名)。他來自北部農村,父母早逝,遺留下來的土地因重劃政策變得值錢,賣地後有幾千萬元積蓄。

他自建築科系畢業,到建設公司上班,一心追求成功,「我一直看《天下》《遠見》《松下幸之助全傳》,熬夜畫圖,抽菸、喝酒、吃檳榔、應酬,後來身體就爛掉。有個業務往來的老闆叫我去華興靈修,我就去體會一下。」他在1993年進入華興,「當時身體很虛,進去坐禪半小時開始沁汗,靈修確實有功效,每個禮拜去一次,上了十堂課,菸酒就戒啦,我覺得是群眾效應啦。」

他徹底投入靈修,是因為比工作更容易得到成就。「我後來去弘道、做功德,讓我很有成就感。」他在台北道場擔任執行長,把家人都拉進去,也陸續捐出1千多萬元。2003年,他甚至辭職到道場做義工,單靠祖產和節儉生活養自己,「我辭掉工作也很掙扎啊,但同修的人都會鼓勵你,很多時候都迫於壓力。在那邊大小事都要請示,連影印文件都要『恭請道主開示』,也因為同儕壓力,你越來越不敢為自己做主,每件事都聽師父的,心靈上完全依賴他。」

他提到,每週的同修法會,司儀會唸教主的開示,執行長通知組員帶紙筆來抄寫,宛如神諭。法會上,起初要向神明行禮,再向師父行禮,「2012年後,改成先向師父行禮,再向神明行禮,代表他比後面的神還大,本來大家用站的,後來變成跪一排。」他自願擔任能貼近師父的職務,以為能得到更大的福報,卻看到越來越多不合常理的事。

看破靈修騙局 臥底不離開

2015年他進到師父創立的太一公司,負責硬體修繕,錢少事多,他忍不住操起台語破口大罵:「那根本在壓榨,是沒人性的血汗工廠,我工作到後來沒元氣,隨便碰一下身體就瘀青,長皰疹,人非常虛。師父還叫我要買能量水。靠夭啊!我來靈修是要身體健康,結果身體被磨到爛,是在修火大的喔!」2016年,徐浩城以「少龍」之名一連發行17張台語專輯,他被迫買了3、4張回家,「他號稱可防治疾病,自己(師父)卻病痛纏身,這就是詐欺、背信!」

乙哲看破華興靈修的騙局,偷偷和離開的信徒聯繫後才發現,這場騙局遠比他想像的更巨大。但他沒打算離開華興,他說:「除非我被其他信徒抓到(臥底)才會離開,待在裡面是我們的權利,我不希望徐浩城死後,把財產轉到他哥哥的兒子或自己孩子名下,那些都是師兄姐血汗錢捐來的。華興會自我屏蔽,隔絕外界消息,我就要待在裡面,打聽消息,也有機會叫醒一些人。他有黑道、白道,但是我單身、沒小孩,我不怕!」

師父的「騙」固然可惡,但程乙哲有句話令我印象深刻:「我後來慢慢發現,你貪靈性世界,這也是貪啊!」陳元甲貪功果福報,程乙哲貪身體健康,王丙藩和駱慧芳貪靈修座位,張士嘉和丁文靜貪逃避課業,幸喬語貪能容下她孤寂心靈的集體生活(後三者詳見本專題報導上篇〈世界末日與冷酷異境〉)。因為「貪」,他們尋求捷徑,最後依附在師父身上,甘願成為巨嬰。

因貪各取所需 守人脈生意

誠如律師沈靖家所提醒的:「不見得進去(靈修的人)都是被騙的人,裡面也有各取所需的狀態,因為全是人脈和生意,獅子會、扶輪社、直銷都是,清醒的人會假裝喜歡這裡。這內部結構很複雜,不是踢爆徐浩城,大家就散掉了,不是只有他一個人在騙,清醒的信徒會繼續騙不清醒的信徒,這些人會找別的管道媒介,做一樣的事情。」

5月的豔陽天,我們來到南部「少龍唱片專賣店」,裡頭販售少龍音樂專輯和粉絲周邊商品。原本悠閒的店長看到我們,立刻變得警覺,她頂著濃妝、年約60歲,是許多受害信徒口中的資深信徒。她緊迫地追問我們的目的和身分來歷,不等我說,她就先自清:「現在媒體都亂報,我們在裡面都很開心。」並堅稱,所有商品只能賣給認識的人。

我買不到唱片,只好請她們放給我聽。過時的音樂播出,她忍不住介紹起來:「我們這音樂不太一樣,少龍的轉音很特別,一般人聽不出來,它會讓你非常平靜。」我聽到的是上了年紀的長輩,在路邊唱台語卡拉OK,音調平淡,音準不準,拍子不穩…她卻自顧自地說:「我2年前開始聽,身體就有感覺,也比較不常生病…」我聽著聽著,漸漸分不清,眼前說話的人是在騙人,還是在自我催眠了。

- 鏡週刊關心您,再給自己一次機會,若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾,請撥打113專線,求助專業社工人員。

- 自殺諮詢專線:1925(24小時)

- 生命線:1995

- 張老師專線:1980

【鏡相人間】世界末日與冷酷異境 那些我們被洗腦的日子

為何我們如此聽信「師父」?

宣揚世界末日地球爆炸、招收年輕處女成立「仙女班」,又誑稱武漢肺炎是邪靈纏身的「師父」徐浩城(少龍),日前遭控斂財性侵被逮補收押2個月,本月14日,檢察官為釐清「仙女班性侵」一事,向法院聲請延押獲准,少龍將繼續收押2個月。為何師父的荒謬言行,總能吸引廣大信徒深信不疑?我們採訪多位受害信徒,試圖理解他們的心理變化。

本專題報導-上篇〈世界末日與冷酷異境〉,聚焦在二代信徒的「世界末日」與「仙女班」遭遇。下篇〈師父的巨嬰國〉回溯一代信徒如何協助師父崛起,卻又成為師父的傀儡。

二代信徒出生在信奉師父的家庭,對他們來說,「世界末日」不只是遙遠傳說,而是迫切的期待,陌生、競爭的殘酷社會才是「冷酷異境」。世界末日那天,可能也是離開師父的那天,他們所期待的救贖與重生,或許與他們想像的完全不同。

2012年12月21日那天,30歲的張士嘉(化名)下班回到家,興奮地等待世界末日。他在床上盯著手機,複習師父的話:這天,地球將如電影《末日預言》,起火燃燒並毀滅,只有師父的信徒能活下來,搭乘飛碟到另一個星球,也就是師父創造的靈性世界生活,「他說手機要開著,充飽電、保持暢通,如果飛碟來了,會用手機通知我們。」

備妥民生用品 等搭飛碟前往靈性世界

為這天,華興靈修中心的信徒們已經準備很久了,「師父說,2011年的福島核災是世界末日的預兆。我們當時開始準備很多東西,買家具、廚具、國樂樂器等民生用品,還有冰淇淋機,滿好笑的。我們也做糾察隊臂章,他說那邊是純樸的農村社會,晚上有糾察隊戴臂章巡邏,還有數千份資料文件、生活守則等,物資全堆在台北道場地下室。」張士嘉聽說,已經有些台中、高雄道場的師兄姐打包好行李,到台北道場等飛碟了。

信徒們口中的「師父」,是華興靈修中心的創辦人、67歲的徐浩城。華興靈修中心(以下簡稱華興)成立於1983年,設有台北、台中、高雄3個道場,全盛時期信徒最多達12,000人。徐浩城自稱「五教共主」「道主」「主人」「天斬大將軍下凡」,也是太一公司、仙華唱片董事長、中華中正黨榮譽黨主席。他還有另一個名字,叫做心靈歌手、宇宙巨星之王「少龍」,在各地開設「少龍唱片專賣店」,販售自己的專輯。

教派擴張迅速 以強硬手段排除異議者

今年初,徐浩城宣稱武漢肺炎不需就醫,只要買他的專輯、聽他的歌聲,就能痊癒,更當眾表演揮手治病,高調的舉動被檢警單位盯上。6月16日,因涉嫌宗教詐欺、妨害性自主及違反《醫師法》等罪名被逮捕收押。

張士嘉想到,信奉二十多年的師父居然是騙財騙色的神棍,至今仍又羞又惱,自覺這趟人生荒謬之旅簡直不可思議。他出生於中南部的普通家庭,小學五年級時跟著爸媽加入華興,每週到道場打坐1小時,「我那年紀跟爸媽去,有時坐一坐就睡著了,反正跟爸媽參加活動,不用出錢,聽人家分享(靈修心得),我也很開心,會期盼靈性世界那天到來。」

80、90年代台灣經濟起飛,股票房價收入飆漲。精神科醫師沈政男認為,每個時代都可能出現邪教,但在社會劇烈轉變時,人們特別會去尋求信仰和神祕力量。華興在90年代從一個小修行團體,快速發展成組織嚴密的教派系統。高高在上的師父底下,有台北、台中、高雄3位聯絡人,如同師父的代理人,聯絡人之下有若干位執行長,執行長之下又有許多組員,而組員多以家庭為單位。

徐浩城透過內部販售的書籍、錄音帶宣道,超譯老子《道德經》,塑造師父是宇宙萬物唯一的道的化身。再灌輸「守一」「守忠」的觀念,即聽從師父指令,不得私下討論,不能有所質疑。若有異議,師父會以異議者的「磁場不好」為由,威脅「暫停」靈修資格,甚至「強制開除」,並宣稱被開除者邪靈纏身,要求信徒全面封鎖,讓群眾產生恐懼,同儕間也會互相監視。

切斷內外牽絆 個人修行只需忠於師父

師父常訓誡,電視新聞都是假的,電影院、KTV等聲色場所磁場不好。張士嘉的同學朋友聚會時,他幾乎不去,久而久之斷絕與外界的聯繫,他無奈地說:「我無法在外面交到好友,就不會懷疑內部訊息有誤,錯的都是外界資訊,因此我很害怕離開這裡,我一離開就會變成異類。」

先是切斷信徒的外部連結,再來是分化內部聯繫。師父說要「破情」,即前往靈性世界是個人修行,必須斷絕與家人的情感牽絆,藉此凝聚對師父的忠誠。因此,張士嘉雖與家人生活緊密,卻從未討論末日話題,他也是在「世界末日」後才知道,那天爸媽也打包好行李、買好車票,準備北上等飛碟,卻因沒等到進一步訊息而作罷。

即便他們有機會事先討論,也難有任何改變。台灣應用心理學會理事長蔡宇哲解釋,「團體洗腦」如何控制信徒的思想:「首先,他們以無所求的方式跟你交朋友,做好情感連結,形成心理學上的『內團體偏失』,在無法驗證神祕力量的情況下,人會傾向相信『內團體』,也就是有共同利益和歸屬感的小群體。他們再利用重複曝光手法,達成『睡眠者效應』,例如軍隊反覆播放宣教片,起初大家不認同,但過段時間,卻發現軍隊向心力提高了,因為訊息雜多,記憶力有限,重複出現的訊息會產生印象,變成接受或相信。」

張士嘉原本國小成績不錯,但相信師父最初宣稱2005年地球毀滅,將帶信徒去靈性世界,「我開始算時間,念完大學、當兵前,就要去靈性世界了,所以我國、高中完全沒念書,成績都倒數的。」他成績爛到考不上大學,為了不提前入伍當兵,重考二次才上大學。

公司入不敷出 逼員工認捐不支薪上班

看似荒誕的「世界末日」,其實觸及了人性的終極恐懼。榮格分析師呂旭亞說明,「末日說」源於人對死亡的恐懼,宗教功能之一就是探討人死後的世界,因此每個宗教都有末日說,但正派宗教不會藉此剝削傷害信徒。蔡宇哲則認為:「現代科技、知識大爆炸,複雜到讓人無法思考,不確定感越來越高;但人需要確定感,『末日』是最簡化的方式,讓你確信變動有中止的一天。如果接受末日說,你就能得到答案,擁有控制感,知道自己該怎麼做。」

2005年,世界末日沒發生,徐浩城卻成立了太一公司。張士嘉大四進到公司工讀,因公司缺研究所人才,他延畢一年考上電機研究所,「我這麼不愛念書的人,考研究所是奇蹟,考上研究所根本天方夜譚。」當時許多信徒為接近師父,紛紛辭去外面高薪工作,來到陌生的領域重新學習。然而公司草創期,入不敷出,師父以提升靈性為由,向員工發起認捐,「絕大多數人都是減半薪或不支薪,我原本月18,000元,結果近2年不支薪。大部分來自同儕壓力,別人簽自願同意書,你不簽不行。」

「當時公司競標到很困難的漢翔維修案,漢翔的機台大多用來測試國軍飛行設備。有個三十多歲的李姓主管,能力很強,但身體不好,為了這案子日夜操勞,幾乎整月沒睡,其他人也幫不上忙。」張士嘉忽然啜泣:「案子結束後,他住進加護病房,不久就走了。」他懊悔自己的冷血,連去探望同事的念頭都沒有,因為師父說:「病死是信徒的業障,要自己承擔。」

事實上,懷疑的種子幾度在他內心萌發,「最初進去靈修的人都是為了身體健康,但我陸續聽到,一些有資格去靈性世界的師兄姐病逝,甚至連師父都重病住院開刀,就覺得很奇怪;再來,太一公司要求員工不支薪,公司高層卻照常領高薪;當第三任經理以務實商業的觀念,帶公司走上軌道、給我們正常薪水後,我們的心態也被改變了:覺得修道之外,生活也要有品質,會想多賺點錢。」

信仰崩解關鍵 多位仙女班成員遭猥褻

然而,他像走進長長的隧道,與世隔絕、視野狹隘。蔡宇哲解釋:「當你要從團體中跳出來,就必須承認自己過去付出的金錢與心力是錯的,無意識之中,情感層面已經和團體連結,重新選擇會很痛苦。」若用經濟學上的「沉沒成本謬誤」來說明,人將已付出且無法收回的成本,作為後續決策的考量,是不理智的行為,就像被套牢的股票,明明回升無望,卻以為遲不賣出就沒有損失。

壓垮張士嘉的最後一根稻草是「仙女班」。2016年盛夏, 師父號召華興的年輕處女成立仙女班,其中絕大多數是第二代信徒,以提升靈性為由,集中管訓六十多位「仙女」,來「服侍」師父。採訪當下我忍不住問,找少女成立仙女班不覺得奇怪嗎?他羞愧地說:「當時聽說男生也要成立『神仙班』,服侍師父,但因為沒找到適合的領班,暫不成立;我只覺得還好逃過一劫,不然肯定很多事要忙。」他日後才醒悟,成立神仙班的說法可能只是師父的託辭,目的是不讓信徒起疑。

沒想到,事後竟耳聞多位仙女班成員遭師父猥褻。「我聽說時太驚訝了,但無法證實。後來知道我女友的遭遇⋯」他難過地說:「我無法想像曾經那麼相信的人,居然幹出這種喪盡天良的事,想到仙女班還有那麼多人受害,我就很難過,當下決定要離開。」憶及此,他崩潰到幾乎無法言語,斷斷續續地說完。

華興以鍛鍊心性為由,嚴禁男女交往。張士嘉坦承「有3年沒打手槍」,但難敵人性欲望,在2018年偷偷和仙女班成員交往。有次二人親密時,女友忽然崩潰,他事後才知道,2017年,女友曾被師父召見,在道場的小房間內遭強吻,「我女友當下不知道該怎麼辦,師父會看哪些仙女班成員反應OK,沒有反抗拒絕,就召見第二次。我女友可能反應不OK,就沒被召見了。有多少人受害?沒人敢自己出來說。」

身心倚靠華興 家庭二代信徒受害開端

28歲的丁文靜(化名)也是仙女班受害者之一。她是出生於南部偏遠山區的「靈性寶寶」(指華興信徒家庭的二代成員)。父親是軍人,母親是家管,90年代初期被介紹到華興,每週一次的道場打坐,是全家例行公事,靈修生活對她沒有太大影響,「他們說聲色場所危險,我就比較不會去,反而覺得青春期可以端正自己行為、自我約束,沒什麼不好。」

2005年世界末日傳聞,她年紀尚小,已無印象。「但我高二聽說,2012年就是世界末日時,覺得太好了,如果可以去靈性世界,那就不用念書、考試了。」世界末日不了了之,她如常上大學、出社會,從事廣告業務,「我離家後,很多華興的要求我漸漸沒遵守,幾個月沒打坐也沒怎樣,真正的害怕,是加入仙女班之後。」

2016年,24歲的她在台北工作、租屋,「有次,我媽問我有沒有交男友?那感覺就是仙女班的前奏。我以前從沒直接看過徐浩城,他對我而言很神聖。」仙女班成立後,師父指派祕書李美華為仙女班的管理人,「當時我媽很開心,覺得修行可以幫助孩子,我也很開心,修行能夠讓家人更好。」隔年,丁文靜在公司遇到人事內鬥,離職後被安排進太一公司做業務,她心想,至少這間公司都是師兄姐,不會有人事問題;沒想到,生活卻更依附在華興裡。

依照守則生活 相互監督嚴禁外界社交

仙女班的一切都超乎她的想像。她們被要求住進宿舍,也就是在道場旁的「靈性大樓」,嚴禁外界的社交活動,只能依「道宮宮女新生活規則」生活,守則上寫:「終生獻身」「師父道主的新娘」「順從遵守師父道主之旨意做事情」;仙女的靈修真言是:「師父道主祢是我的主人,求師父道主賜我元神與肉身合一修道成為仙女。」由於仙女班成員都是靈性寶寶,完全沒有戀愛經驗,很難把神聖的師父,與師父有騙色意圖的想法連結在一起。

仙女班的同儕也會互相監督,若有「思親」「思凡」,就會被成員舉報。有次,丁文靜和媽媽私下電話聯繫,被仙女班成員舉報,李美華在仙女班的LINE群組上公開責罵二人,威脅全家健康會出問題。她驚魂未定地說:「忽然仙女班的規則變成天條,以前自己不聽話就算了,現在被威脅家人會出事,那恐懼太深,我又無法證實,如果我不聽話,家人是不是真的會出事。」她只能完全中斷社交生活,電話簡訊全封鎖,朋友以為她人間蒸發了,「我很煎熬,因為我很重視朋友和家人,但仙女班把他們完全抽離,我一度想輕生。」

2018年,徐浩城以「少龍」之名出唱片,歌曲放在YouTube和臉書粉絲團。丁文靜回憶,李美華要求仙女班成員按讚、留言,「如果沒做,就會被公布姓名出來,壓力很大,比寫作業還難。我們就東抄一句、西抄一句,寫『龍哥哥我愛你』『少龍我愛你』趕快交差,最晚留言的人還會被點名。」

丁文靜的夢魘才剛要開始。2017年她被師父召見二次,第一次被要求擁抱,她只覺得像長輩的關愛;第二次卻出乎意料,「我們見他要跪著,他講了一些話,突然把手伸到我胸口說:『我喜歡看。』他叫我把襯衫脫掉,親我乳房,我腦袋一片空白,師父怎會對信徒做這種要求?但我太害怕了,腦中他灌輸的觀念和正常社會的觀念在拉扯,我無法反抗,也怕反抗的話會影響到家人。」

召見擁抱性騷 威脅讓父母遭業報輪迴

事後徐浩城召集仙女班說,被師父召見是個人福報,不能跟家人父母講,若說出來會讓父母遭受輪迴、業報,「這讓我們很害怕,不希望家人受到有形或無形的傷害,所以會乖乖聽話。」猥褻的創傷讓她心神錯亂,她覺得男生很噁心,也覺得自己很骯髒。她把師父的《道德經》拿出來看,說服自己師父是孕育宇宙萬物的「道」,是大自然,把猥褻合理化;也上網看A片,試著讓自己習慣,「但我覺得太噁心了,那時我的思想很變態。」

律師沈靖家提醒,宗教詐騙分為騙財和騙色,在司法上都存在盲點。騙財只要講得越模糊,越無法定罪,像點光明燈能讓你前途光明,但光明的定義很模糊;騙色則是抓準信徒抱持犧牲奉獻的心態,起初不會去揭發,若用事後說詞來舉證,除非有大量被害人,不然司法很難介入。

二代信徒中也有對靈修充滿自覺的人,例如30歲的幸喬語(化名)。她母親因屢次車禍,經朋友介紹進華興修行,「我媽生我時是高齡產婦,所以我從小身體不好,眩暈症很嚴重,手腳軟弱無力,我爸媽覺得我很麻煩,懶得帶我去看病,所以我相信修行,身體是靠打坐治好的。」

她出生於南部的普通家庭,父母有穩定職業,卻因爸爸常借錢給別人,導致家中負債,她是家中四個兄弟姊妹最小的一個,「我成長過程很無助,考試考不好、身體不好,家裡經濟狀況不好,爸媽也幫不了我。」全家只有她和父母去靈修,她認為「哥哥姊姊選擇的是比較物質的生活」。

後宮生活奢華 買名牌服飾穿給師父看

幸喬語就讀台北知名私立大學,必須打工賺學費,「我把自己打扮得很漂亮,因為我覺得到台北不打扮自己,得不到工作機會,學校很多女生討厭我,但我也不想啊。」畢業後,她做過幾份工作,都不算順利,「我不像世俗女生會講很『昵』(台語:撒嬌)的話,在社會上交朋友,我會放真感情,講話直接;但這社會不是這樣,我們正直、有修行的人,在社會上很吃虧,得不到共鳴,很容易就進入太一公司。」

她進到太一公司,也走進了師父的後宮。她被安排和幾名年輕女信徒同住,「我們生活被集體看管,像在當兵,面紙要自己摺,一直擦地板,膝蓋還不能著地。」她又說:「他(徐浩城)身邊的五、六個女人,都喜歡奢華生活,每天買名牌,是Armani的VIP,也會鬥爭,幫他物色新的女性。她們帶我去買名牌衣服,一件破萬元,要穿回去給師父看,說我以後要跟師父共修;她們一天到晚出國玩,師父卻告訴我們要世界末日了,叫我們苦修。」

2013年,還沒成立仙女班前,她就屢次被師父召見,「我回想還是覺得很恐怖,他把我逼到牆角,說些男朋友會講的話,過來親我,沒親到我嘴巴,但很靠近,手也差點要摸到胸部,我就用手擋開,反抗過一次後,他就不敢碰我了。」或許她不夠配合師父的要求,師父說她磁場不對,華興的師兄姐漸漸疏遠她。

她有天決定離開華興,「我去買早餐,人家對我客客氣氣的;但我『磁場不對』,師兄姐就不跟我講話、閃離我,我突然發覺,難道靈修的人可以因為你(被定義)磁場不對,就用很爛的眼光看你嗎?人家說犯錯後,懺悔可以被重新接納,但在道場犯錯,就永遠不會被接納,靈性不會提升,道場是沒有溫度的。」

令人意外的是,她幾個月後主動寫信給師父懺悔,重新拜師,她說:「我脫離不了那個生活,在台北交朋友很不容易,我找不到下一個可以依靠的師父、一艘可以依靠的船。」或許幸喬語童年未受父母兄姊關愛,在社會上也屢遭排擠,對她來說,華興以外的世界,才是比末日還要冷酷的異境。

身心受創離開 重新面對外界展開新生

對華興的信徒而言,真正的世界末日,也許是決心離開華興那一天。張士嘉和女友兩家人的工作和生活,都依附在華興裡,當他得知仙女班遭遇,不只是信仰幻滅,也是過去數十年人生時光,和未來生活家計的幻滅,張士嘉坦白說:「我爸媽考量現實,本來不願離開,是女友爸媽告訴他們實情,才比較有震撼效果。」去年,他們陸續提出辭呈,也不再回去華興道場。

丁文靜歷經仙女班和太一公司,從華興的邊緣漸漸進入核心,她說:「我看到越來越多破綻,我在公司沒受過扎實訓練,也沒顧客人脈,壓力非常大,幾度吃飯吞嚥會心痛,必須吃藥;下班要回道場,幫他打掃、修改文書,幫『我愛少龍粉絲團』製作不實圖文宣傳,還要被動員參加少龍粉絲的簽唱會。」去年中她把師父性騷實情告知父母,舉家離開華興;但丁文靜身心受創,長期接受心理諮商中。

而幸喬語在訪談間,數度以「徐××」「那個男的」指稱徐浩城,看似對師父深惡痛絕,但她在前年離開華興的理由,卻是「我生活依靠那邊,但後來吃他們的有機食品和打坐,生病都不會好,覺得很怪,決心要離開。」我難以分辨,比較讓她絕望的,是師父的騙局,或是重新面對外界社會,因她不時流露出對道場生活的渴求:「我還是想跟師兄姐一起生活,希望將來有個有能力的修行者,能帶大家回到這個大家庭。」

回看華興,不論是張士嘉的掙扎、丁文靜的創傷,或是幸喬語的依戀,或許世界末日那天,也是他們重生的那天,張士嘉談起全新人生是這麼說的:「離開華興後心情變得很輕鬆,不用守著徐浩城的教條,還有不遵守教條時,師兄姐的異樣眼光和議論壓力。其實外面的世界並不可怕,人與人互動親切溫暖,而且可以做你想做的事,自由表達意見。我後來開始用FB,把以前的同學、朋友聯繫上,我才知道神仙的日子,真的不是人過的日子啊!」

尾聲,我們不禁想問,華興三十多年來的財色騙局和思想操控系統,究竟是如何建構起來的?這要回溯到第一代信徒的親身經歷了。詳情請見下期〈鏡相人間〉。

留言列表

留言列表